明星也无奈!演员刘孜被叛逆儿子怼到进山修行,全网妈妈共鸣:太真实了

推开别墅窗帘,阳光斜照在满墙书籍上,她的目光却落在沙发上那个日夜与手机为伴的少年身上。一句“孩子没救了还是我想多了”的叹息,道出千万妈妈的共同困境。

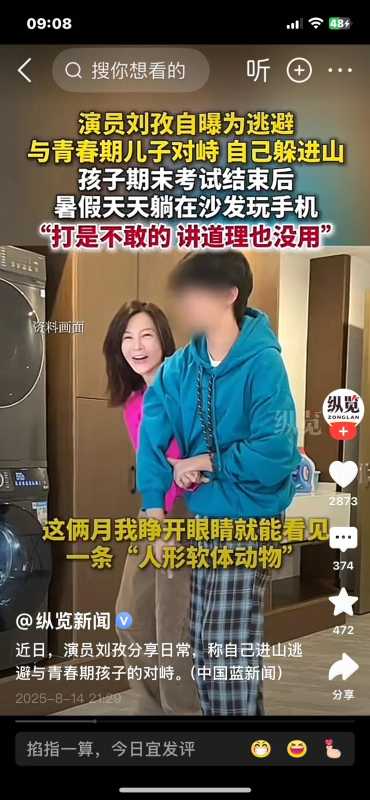

演员刘孜最近在社交平台发布的视频,像一颗石子投入平静湖面,激起全网父母的强烈共鸣。视频中,她坦言自己为逃避与青春期儿子的对峙,无奈选择进山修行。

“儿子Nemo从国外放假回来,往沙发上一瘫就是俩月,早上睁眼就开干,晚上关灯才收手。”刘孜对着镜头倾诉,言语间满是疲惫,“打也不敢打,骂也不行,只能讲道理,可每次都被他怼得哑口无言。”

当那句“你这个样子我有点看不惯”脱口而出时,14岁的儿子冷静回击:“那代表你也需要成长”。这句话精准戳中无数家长的痛点,让刘孜陷入深深的自我怀疑。

—

无奈进山:明星妈妈的逃避与牵挂

面对僵局,刘孜做出一个出人意料的决定:收拾行李,驱车前往北京郊区山中。表面上看,这是一种“眼不见为净”的逃避,实则是一次战略性的撤退——主动切断“焦虑—说教—反抗—更焦虑”的恶性循环。

山中的晨钟暮鼓却未能抚平她的心绪。夜深人静时,她眼前浮现的还是那个沙发上的少年背影。这个孩子,曾是她放弃整个演艺生涯也要守护的珍宝。

别墅二楼的书架静默无声,那些精心设计的文艺空间,成了母子“对峙的战场”。考试结束后宣告“我要彻底摆烂”的儿子,如今每天以“人形软体动物”的形态陷在沙发里,手机屏幕的光映在脸上,“像焊接着某种不可拆卸的盔甲”。

星光到烟火:为一个孩子暂停的璀璨事业

回溯刘孜的演艺生涯,这个选择更显沉重。16岁考入北京电影学院的她,与徐静蕾、刘琳成为同窗,起点高得令人艳羡。

她的角色塑造多元而精彩:《神雕侠侣》中又娇又烈的陆无双,《欢乐总动员》里机敏亲和的主持风采,与冯巩合作《心急吃不了热豆腐》时的市井女性演绎。当在《狙击手》中摘得收视桂冠,与马伊琍、孙俪站在同一起跑线时,所有人都以为她会乘势而上。

2011年,事业如日中天的刘孜突然宣布暂停工作。原因简单而郑重:她怀孕了。“看着验孕棒上的两条杠,突然觉得所有剧本、镜头都失去了分量。”这个决定没有半分犹豫。

暖男到叛逆少年:时光里的角色转换

最初的育儿时光温暖如春。Nemo是街坊邻里口中的“小暖男”:生病时用玩具听诊器给妈妈“看病”,陪妈妈去禅院打坐,早上醒来先读一小时书。

变化始于出国求学。隔着时差的视频通话里,孩子的话越来越少;假期回家,曾经黏在身边的小尾巴,变成了沙发上的“游戏少年”。

“怼人语录”成了新日常:提醒坐姿被回“你追剧时不也窝在沙发里”;劝少玩游戏被说“你刷手机的时间比我还长”;谈及未来规划,答案总是“乔布斯也没按部就班啊”。更刺痛刘孜的是,当偷偷翻看儿子的朋友圈,发现Nemo和同学吐槽:“我妈像个复读机,三句话不离学习,烦得要命。”

转机时刻:心理教练揭开的真相

束手无策的刘孜找到心理教练。当听到“Nemo不是没救了,他只是在用自己的方式减压”时,她愣住了。

国外求学并不轻松:课程难度大、文化差异带来的孤独感、对新学期的焦虑,都被孩子藏在游戏世界里。“他说‘妈妈需要成长’,其实是在说‘妈妈你不懂我的难’。”教练解释道。

更让刘孜意外的是那些藏在叛逆外壳下的柔软:Nemo得知妈妈去山里后,偷偷问阿姨“我妈是不是生我气了”;逛书店时买了本《如何与父母有效沟通》,藏在枕头下却从不提及。

心理教练点出关键:青春期孩子的前额叶像没装杀毒软件的电脑,情绪容易死机。首都医科大学李瑛博士的临床观察更直白:父母越说“必须早起”,孩子越要证明“我的生物钟我做主”。

和解之路:从对抗到理解的蜕变

真正的转折点在一个暴雨夜。雷电劈断电路时,Nemo第一次主动敲开父母房门。黑暗中三人挤在飘窗边,父亲讲起刘孜生他时难产大出血的惊险,一道闪电照亮了儿子脸上的泪水。

从山里回来后,刘孜做了个决定:不再紧盯游戏时长,而是试着走进儿子的世界。“我下载了他玩的游戏,笨手笨脚学操作,他果然凑过来说‘妈你这操作太菜了,我教你’。”那天晚上,母子俩头挨着头打游戏,久违的笑声重新填满客厅。

她渐渐明白,叛逆期的孩子就像裹着硬壳的坚果,看似拒绝靠近,实则渴望被温柔撬开。他们用“对抗”试探边界,用“冷漠”掩饰慌张,本质上是在确认:“就算我不够好,你们还会爱我吗?”

全国妈妈的共鸣:谁没在超市角落哭过?

刘孜的经历像面镜子照出无数家庭的缩影。一位妈妈留言:“看着刘孜躲进山里,突然理解了自己上周在超市角落偷偷哭的样子。”

谁没在辅导作业时拍过桌子,吼完又抱着孩子道歉?谁没在孩子摔门而去后,对着空荡荡的房间发呆?谁没在深夜刷着“如何与叛逆期孩子相处”的文章,越看越心慌?这些深夜里的焦虑、崩溃后的自责、释然时的轻叹,是每个叛逆期孩子妈妈的日常。

亲子关系专家李海霞点出本质:青春期是场“边界战争”。就像刘孜家客厅那个图书馆,曾经整齐的书架被儿子故意打乱排序。但某天她发现,混搭的《时间简史》和《海贼王》旁,多了本折角的《青春期大脑使用手册》。

静待花开:父母的成长礼物

如今的刘孜,不再纠结于“孩子是否听话”,而是学着做“情绪稳定的同行者”。她会在儿子熬夜打游戏时,默默热杯牛奶放在旁边;会在被怼得哑口无言时,深呼吸后说“你说得有道理,妈妈再想想”。

偶尔翻看以前的剧本,她计划在儿子开学后重返荧幕。“他有他的路要走,我也有我的人生。”这种清醒,或许是叛逆期给父母的最好礼物——我们先是自己,然后才是妈妈。

刘孜的经历揭示了一个朴素的真理:攥得越紧的沙子,流失得越快。维系亲子关系的关键,有时不在于持续施力,而在于适时松手。

就像她在山中禅院所见的那个“静”字,养育青春期的孩子,需要的正是这份静待花开的从容——相信每一段叛逆都是成长的序曲,每一次对抗都是独立的宣言。

养孩子如同种向日葵,你不能强迫它朝着你喜欢的方向开花。但你可以给予阳光和耐心,等待它自然转向光的方向。